次に向かったのは天岩戸神社の西宮

ご祭神はウキペディアによると西本宮 大日孁尊(おおひるめのみこと)=天照大神の別名。岩戸川対岸の断崖中腹にある「天岩戸」と呼ばれる岩窟(跡)を神体とし、この岩窟は日本神話に登場する天岩屋であると伝える。また、同じく西本宮の御旅所には配祀神である天鈿女命・手力男命・大年神・素盞嗚尊・日子穗穗手見命・豊玉毘売命、菅原道真公の7柱を祀っている。

東本宮 天照皇大神(あまてらすすめおおみかみ)=天照大神の別名で皇祖神であることを示す名。かつてイザナギノミコト・イザナミノミコトを祀っていたとする史料もある[1]。社殿背後の御神水の側には「大神宮」の祠がある。

下記に天岩戸神社公式HPを貼っておきます。皆さんも神話の世界を是非訪れてください。

案内図にて位置関係を確認

先ずは本殿にて参拝。

この苔の石塔は見事でした。

まさに苔のむすまで。

『古代銀杏の木』

『神楽殿』

舞台奥には銀色に輝くモチーフが、岩戸に光が射す光景に見える。

天岩戸神楽のビデオが流れ続けています。

本殿の後ろに遥拝殿があります。天照大御神がお隠れになった天岩戸があります。

大日霊女尊(日巫女/天照大御神/万幡豊秋津師比売命)については各地で熱い論争が繰り広げられています。私は正統竹内文書(帝王日嗣)をベースに国際かぐや姫学会小泉館長のYouTubeに何度も出演され驚くべき説を唱えている神武の子孫(自称)の方、そして日本だけではなく世界各地にある神代文字を解読している高橋良典氏。また、四国には阿波古事記研究会なるものがあり独自で研究成果を発表しています。

私自身この論争に加わる気はありませんが、私が勉強した範囲内でお話したいと思います。

天照大御神とは祭祀を司る祭祀王であり、統治王ではありません。現在の天皇陛下や内閣総理大臣のような役職名です。

また、卑弥呼とは日の巫女の事です。世襲名であり代々受け継がれています。日巫女は一人の人物ではなく複数です。

大日霊女尊(万幡豊秋津師比売命)と共に皆さんが論争を繰り広げているのが、中国の魏志倭人伝に登場する卑弥呼(日巫女)です。

卑弥呼(日巫女)は誰なのかは、魏志倭人伝に出てくる登場人物で想像がつきます。『御真木入日子とは崇神天皇の本名であり、伊久米伊理毘古は垂仁天皇の本名です。また弥馬獲支は景行天皇の事です。この時代は女性が祭祀王で男性が統治王でした。そして、この時代の祭祀王は第8代孝元天皇の妹である夜麻登登母母曾毘売命の事だと思います。

また邪馬台国は何処にあったかは余り意味がないと思います。何故なら邪馬台国は移動しており古事記や日本書紀では時間:空間:系図を意図的に分からないように作成しているからです。(監修は藤原不比等です)

故竹内睦泰氏は倭国大乱があった時代5代孝昭天皇・6代孝安天皇・7代孝霊天皇・8代孝元天皇迄は九州に戻っていたと云われていました。この孝元天皇の本名が国玖琉命です。再び九州から大和を奪還したのです。この時に戦った相手が吉備の温羅(うら)一族です。この事も神話に刻み込まれています。『桃太郎伝説です』論功行賞で吉備団子を貰ったのは犬(犬養氏)・雉(鳥取一族)・猿(猿女氏)です。実際に裏切ったのは猿女氏です。裏切るの語源はここからきているそうです。

中臣鎌足と藤原不比等については色々な都市伝説がありますが、中臣鎌足が天智天皇の側室から2人の女子を貰い受けており、1人は既に天智天皇の子供を身籠っていたとも云われています。不比等が優秀だっとは言え天智天皇の寵愛を受け、その後の藤原氏の隆盛を考えると満更伝説ではないかも知れませんね?平清盛(白川天皇父説)も同じですから。

因みに私が注目したのは神紋です。柏の葉を神紋にしている神社は幾つかありますが、大日靈女命をご祭神とする阿波の八倉毘売神社(抱き柏)と神武天皇及び媛蹈鞴五十鈴媛を祀る奈良の橿原神宮(抱き柏に団栗)が私の中では特に印象に残りました。

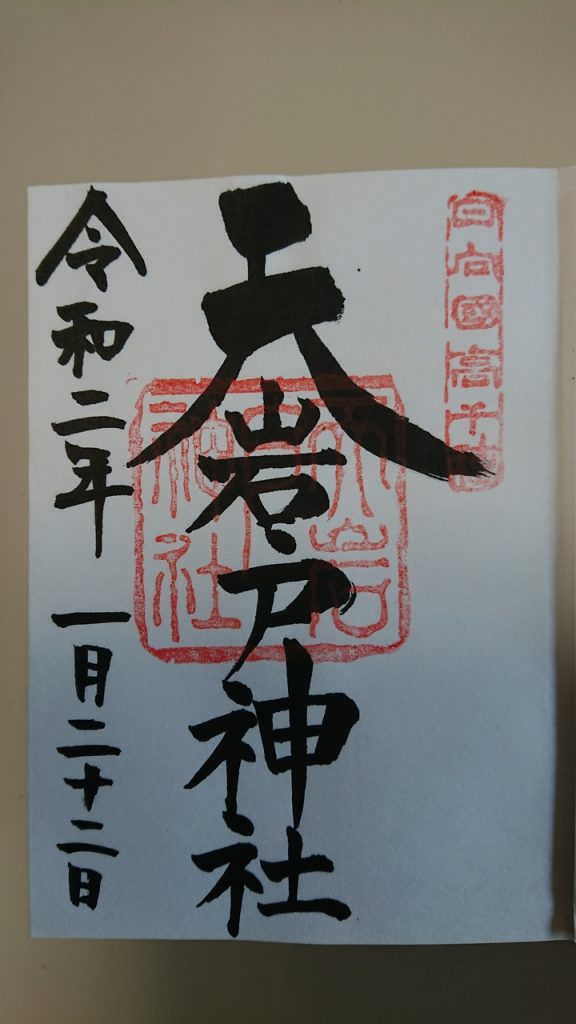

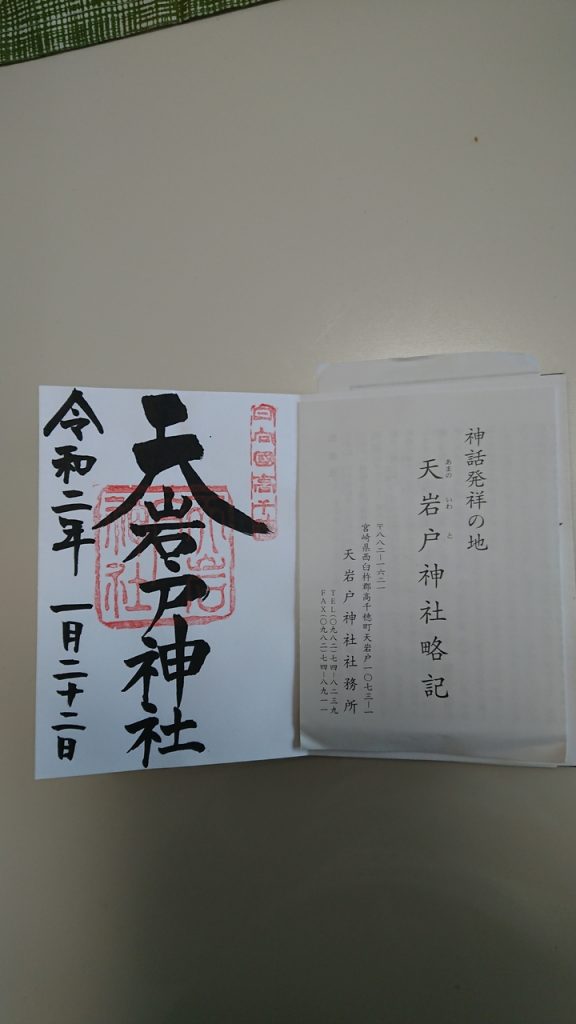

天安河原から戻り御朱印を頂きました。